知我见 | 从典型案例浅谈知识产权侵权案件如何适用惩罚性赔偿【惩罚性赔偿系列一】

引言:

何为“知我见”?

随着知识经济时代的到来,知识产权已经成为经济社会发展的重要资源。创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。知识产权的保护与运用,对于国家、企业和个人来说,都显得至关重要。

知识产权是坤源衡泰的强势专业之一。每年“世界知识产权日”前后的4-5月,坤源衡泰知识产权法律实务中心凭借在专业上的出色表现,在最高院、地方法院和其他有关机构的典型案例评选中揽获系列奖项。

坤源衡泰知识产权法律实务中心现特开设“知我见——知识产权系列专栏”,采用多种形式宣传知识产权法律法规和基本知识,引导公众和企业严格保护和合理运用知识产权,积极建设促进知识产权事业高质量发展的良好社会环境。

【惩罚性赔偿系列一】

从典型案例浅谈知识产权侵权案件如何适用惩罚性赔偿

所谓“惩罚性赔偿”,是在“实际损害”之外法律专门设计的一种制度。本质在于明确侵权人的错误行为具有高度的可责难性,并表达社会对此种严重违法行为的惩处。

“惩罚”一词蕴含浓重的道德评价色彩,英国法学家边沁认为,“惩罚意味着痛苦,而痛苦本身即是恶,社会之所以允许惩罚,只是因为它有可能排除某种更大的恶。”所以惩罚性赔偿主要目的是实现个案中的完全补偿,特殊情况下也可追求宏观层面的最佳预防。

“惩罚性赔偿”的制度渊源可追溯至《汉谟拉比法典》,后世的诸多记载中亦包含了惩罚性损害赔偿,诸如印度教的《摩奴法典》。在罗马市民法中亦出现了“惩罚性赔偿”,例如在盗窃处罚方面,罗马法规定窃贼需要向被盗之人交付4倍于被盗物的价值的罚金,而现代意义上的惩罚性赔偿则发源于英国、兴起于美国,部分大陆法系国家和地区亦受其影响,在消费等领域引入惩罚性赔偿制度。

在我国,1993年制定的《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条,系我国最早引入惩罚性赔偿制度的法律条文,后惩罚性赔偿相继在食品安全、商品房交易、产品质量和旅游消费等领域逐渐确立。

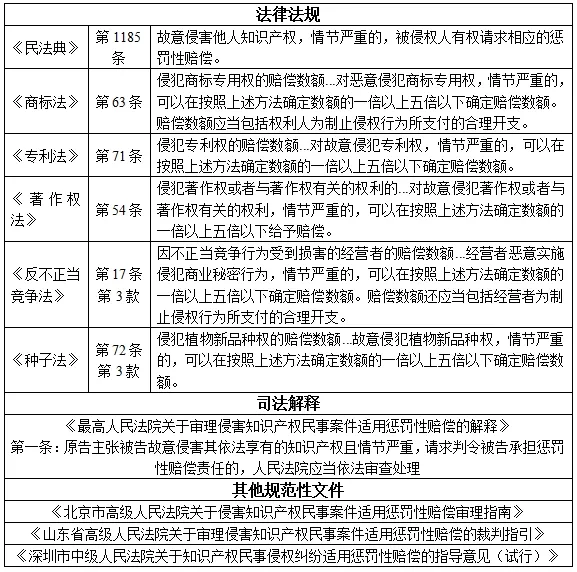

知识产权领域最早引入惩罚性赔偿制度的是2013年修订的《商标法》,以及2015年修订的《种子法》。直至2019年10月31日,党的十九届四中全会作出“关于建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度”重大决策。知识产权领域惩罚性赔偿的制度建立便进入快速发展阶段。在2020年审议通过的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第1185条即确立了“知识产权惩罚性赔偿”的原则性规定,之后《反不正当竞争法》《商标法》《专利法》《著作权法》等最新修正案均先后作出关于惩罚性赔偿的规定,我国知识产权惩罚性赔偿制度得以系统性建立。

现有惩罚性赔偿的法律、司法解释及规范性文件例举如下:

下面本文将围绕知识产权侵权案件中,惩罚性赔偿具体适用的几个关键要件,“如何认定侵权故意”“如何认定情节严重”“惩罚性赔偿基数如何确定”“惩罚性赔偿倍数如何确定”“等四个方面进行实证分析。

下面本文将围绕知识产权侵权案件中,惩罚性赔偿具体适用的几个关键要件,“如何认定侵权故意”“如何认定情节严重”“惩罚性赔偿基数如何确定”“惩罚性赔偿倍数如何确定”“等四个方面进行实证分析。

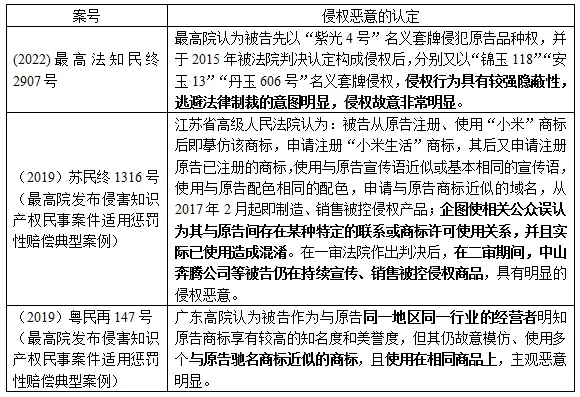

一、如何认定侵权故意

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条规定:

对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:

(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;(六)其他可以认定为故意的情形。

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》虽然列举了认定故意的六种情形,但在实践中,不宜孤立和静止地套用,而应当综合全案证据和被告抗辩情况,动态分配举证责任、全面审查被告是否具有侵权“故意”。

二、如何认定情节严重

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定:

对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:

(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;(二)以侵害知识产权为业;(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;(四)拒不履行保全裁定;(五)侵权获利或者权利人受损巨大;(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;(七)其他可以认定为情节严重的情形。

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条采取概括+不完全列举的方式进行了规定,而如何界定是否以侵权为业存在一定难度,认定侵害知识产权情节严重的一般方法是,综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。例如多次侵权、持续时间长、覆盖地域范围广、损害后果严重以及侵权人在诉讼中的具体态度等。

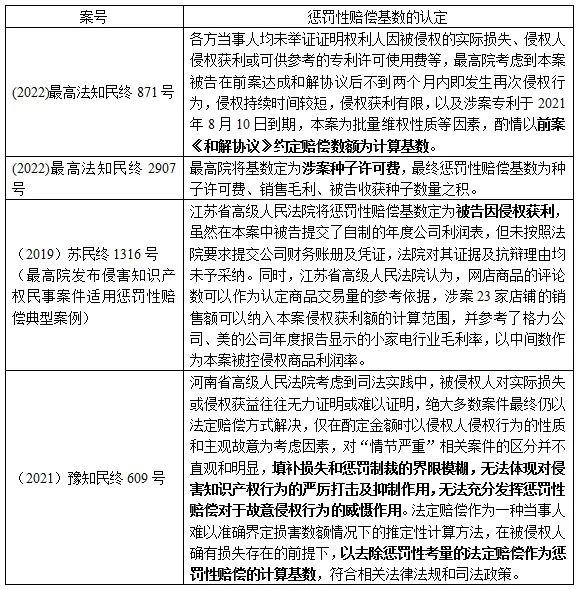

三、惩罚性赔偿基数如何确定

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条规定:

人民法院确定惩罚性赔偿数额时,应当分别依照相关法律,以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支;法律另有规定的,依照其规定。前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的,人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定,并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料,被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的,人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的,依法追究法律责任。

与一般有形财产的侵权损害赔偿相比,知识产权的权利客体具有无体性的特点,知识产权与商品或服务结合后所体现的市场价值通常是动态变化的过程,受多种因素联动影响。

实务中确定惩罚性赔偿的计算基数按照三个标准计算:一是原告的实际损失数额;二是被告的违法所得数额;三是因侵权所获得的利益。

这三个计算基数均难以计算的,则依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定,并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

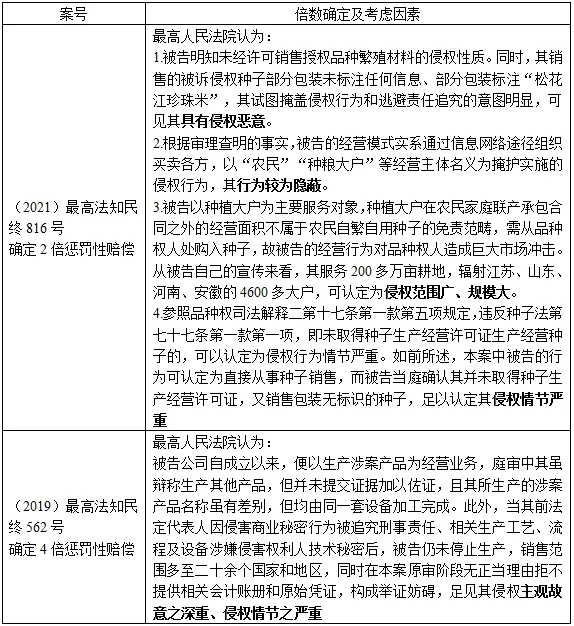

四、惩罚性赔偿倍数如何确定

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第六条规定:

人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时,应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

根据法律规定,惩罚性赔偿为基数的一倍以上五倍以下。

具体倍数由请求人主张,而由法院根据案件具体情形,即“故意”和“情节严重”的程度来确定。

关于倍数的确定主要考虑主客观两个方面:主观方面的被告过错程度、客观方面的侵权行为情节严重程度。客观方面的侵权行为情节严重程度主要根据侵权造成的损失情况、侵权行为的影响加以判断。

总结

惩罚性赔偿制度兼具补偿、惩罚、威慑与预防功能,对于打击故意侵权行为、有效保护基于商业秘密产生的竞争优势,进而维护市场竞争秩序、促进社会创新活动,具有明显的现实意义。

但若惩罚性赔偿适用不当则会造成要么相当一部分权利人无法证明被告的行为达到适用惩罚性赔偿的要求,要么引发寒蝉效应,制度被权利人滥用,所以在裁判时,应从个案的具体实际出发,对各方当事人的利益或当事人利益与社会公共利益的关系进行利益衡平和价值选择,并充分比较和权衡不同判决方案可能带来的后果。

作者简介

牟雪健

- 坤源衡泰律师事务所专职律师、知识产权法律实务中心副主任

西南政法大学知识产权法律硕士

专业领域:知识产权及不正当竞争纠纷领域

代理案件曾入选“中国法院50件典型知识产权案例”“重庆法院知识产权司法保护十大典型案例”“重庆法院网络空间司法保障典型案例”等,曾获评首届重庆律师“十佳代理词”

胡婧

- 西南政法大学知识产权学院2024级研究生

最新动态

- 执行实务|执行和解协议已签,对方反悔拒不履行?律师教你这样维护权益! 2025-04-15 23:22:12

- 知我见 | 从典型案例浅谈知识产权侵权案件如何适用惩罚性赔偿【惩罚性赔偿系列一】 2025-04-01 00:00:00

- 新声丨付海平:坤源衡泰数智化建设的路径 2024-06-11 00:00:00

- 新声丨付海平:区域规模律所的“四有”之度 2024-02-17 00:00:00

- 献礼整合十周年 | 李毅维:强优势、补短板 助力法律服务高质量发展——区域律所发展论道 2023-12-06 00:00:00

- 献礼整合十周年征文 | 付海平:区域律所由大到强的精益之路 2023-11-20 00:00:00

- 视点 | 雷宇、苑春壹:安全保障义务人侵权责任的承担——以“一杯水泼出11万”事件为例 2023-04-25 00:00:00

- 视点 | 彭兴洪:收到违约金要不要缴纳增值税呢? 2023-03-22 00:00:00

- 视点 | 陈涛:驾驶证扣满12分后你还敢开车吗? 2023-03-20 00:00:00

- 视点 | 刘小华、雷泽权、马巧巧:以2022发布案例视角,析医疗机构纠纷风险防范之一——麻醉篇 2023-03-10 00:00:00