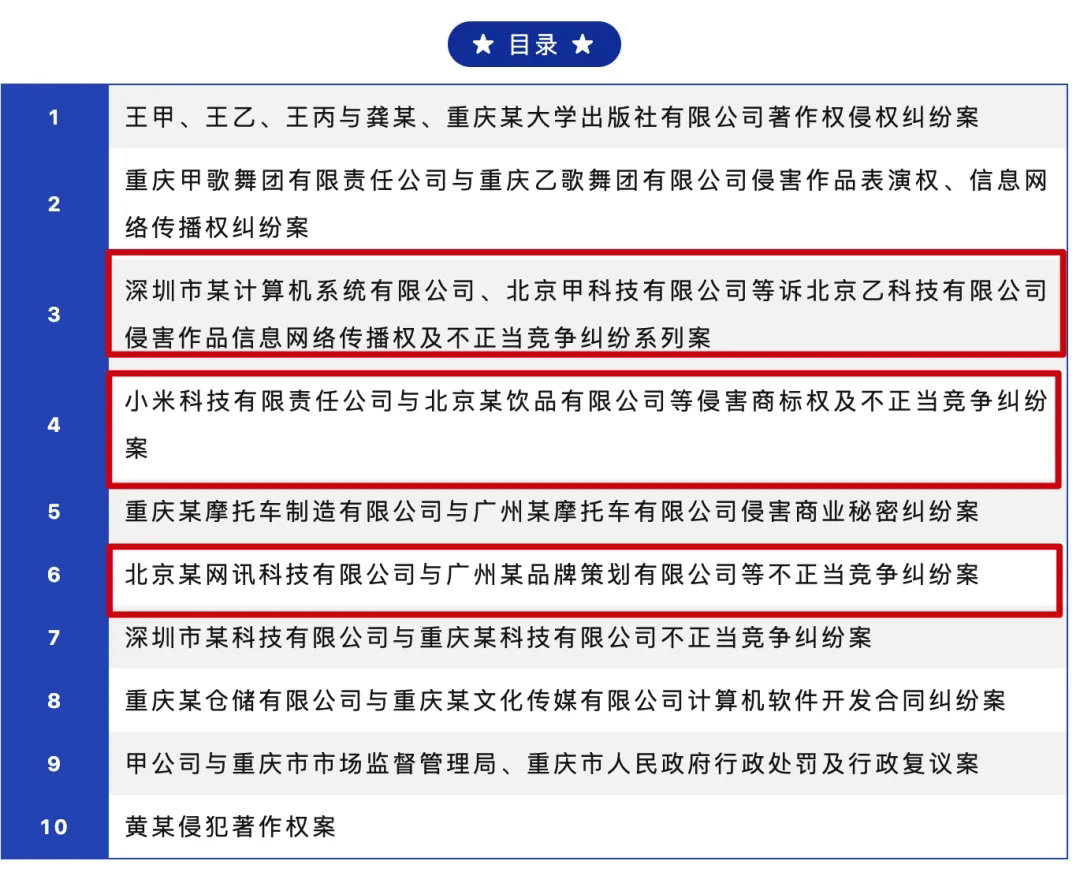

五年共13案入选!坤源衡泰承办案件再入选重庆法院2023年知识产权司法保护十大典型案例

2024年4月24日,重庆市高级人民法院发布了“重庆法院2023年知识产权司法保护十大典型案例”。由坤源衡泰知识产权法律实务中心王丽丽、张剑杰、牟雪健、郑毅、贾宇美、马巧巧律师参与代理的三个案件成功入选。

01

深圳市某计算机系统有限公司、北京甲科技有限公司等诉北京乙科技有限公司侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷系列案

【代理律师】

王丽丽、张剑杰、牟雪健、贾宇美、马巧巧

【案例索引】

一审:重庆市第一中级人民法院(2021)渝01民初401号、426号、710号、1022号民事判决

二审:重庆市高级人民法院(2023)渝民终74号、75号、268号、88号民事裁定

【基本案情】

原告深圳市某计算机系统有限公司(以下简称深圳某公司,系主要视频内容方之一)、北京甲科技有限公司(以下简称甲公司,亦系主要视频内容方之一)等对案涉动漫、电视剧享有信息网络传播权。被告北京乙科技有限公司(以下简称乙公司,系主要平台方)运营的某平台上有大量侵害案涉动漫、电视剧信息网络传播权的短视频。在原告方持续不断大量发送侵权通知后,虽然被告基本删除了侵权通知列示的侵权短视频,但某平台仍然持续存在海量侵权短视频。原告方请求判令被告立即采取有效措施删除平台上的所有相关侵权短视频,并对被告处以惩罚性赔偿,赔偿原告方经济损失和为维权所支付的合理开支1000万元至8亿元不等。

【裁判结果】

重庆市第一中级人民法院认为,在案证据可证明在乙公司目前的传播及治理技术能力范围内,能够在采取相应措施后使平台内侵权短视频不明显存在。但原告方在进行多轮投诉通知后,不仅存在部分已通知的侵权链接未处理的现象,还能在案涉平台内通过标题、关键词搜索等简易方式取证到数量庞大的侵权短视频。综合考虑概括通知情况、作品的知名度和热播情况、整体侵权状态及成因,以及平台传播技术效果等因素,足以认定乙公司应当知道网络用户利用其网络服务侵害案涉作品信息网络传播权,但乙公司未及时采取必要措施对平台内海量侵权短视频进行治理,构成帮助侵权,应当承担包括停止侵权以及赔偿损失和为维权所支付的合理开支的责任。故判令乙公司停止侵权所应采取的相应具体措施手段,同时判令乙公司赔偿深圳某公司、甲公司经济损失和为维权所支付的合理开支200万至1072万元不等。宣判后,双方当事人均提起上诉。

重庆市高级人民法院坚持调解优先原则,全面梳理了分析原、被告在全国各地提起的相关诉讼案件,找到各方的分歧点和关切点,结合一审法院查明的基本事实,对平台网络侵权归责进行体系性解读,阐明其基本法理及其发展变化趋势,充分开展辨法析理工作,同时紧密结合平台方和内容方的商业实践提出纠纷化解建议。最终促成平台方与两大内容方达成了全面合作协议,并撤回起诉,成功实现了系列案件的案结事了。

【典型意义】

平台对网络版权侵权行为的治理能力一定程度上影响其对网络版权侵权行为的注意义务。平台运营者对平台上明显存在的海量侵权内容有能力治理但未采取有效措施的,可以认定平台运营者存在过错,应当承担停止侵权以及赔偿损失责任。同时,制止网络版权侵权行为关键在于促进平台方与内容方的合作,个案解决方案难以有效实现网络版权侵权行为的治理。立足于行为事实、法律规范和商业实际,为争议各方提供一揽子解决方案,有利于实现本类纠纷的诉源治理。

【专家点评】

版权之困是网络产业发展中必须面对和解决的问题。新传播技术提高了信息网络传播的速率,也放大了网络版权侵权纠纷的量级。原有的避风港规则正面临挑战,在全球范围内,2019年《欧盟数字单一市场版权指令》也最早确立了网络服务提供者的事前过滤义务。然而,事前过滤存在着一系列困难因素,例如,这将为企业运行带来巨大成本,因此难以普遍适用,平台过滤算法可能难以实现对于侵权与否的准确判断(尤其是合理使用的判断),等等。因此,产业界和学界对此存在巨大争议,著作权法尚未确立平台的事前过滤义务,在新的技术背景下如何实现权利人、网络服务提供者和网络用户利益的再平衡,需要综合考虑技术进步、产业发展、权益保护等因素,尤其要关照并充分尊重商业实践,积极鼓励平台方与内容方开展合作。本系列案件以判促调,实现案结事了的法律效果和社会效果,很大程度上缓和了目前的平台短视频侵权矛盾纠纷,为净化网络空间,促进平台经济健康发展提供了很好的司法借鉴。

案件承办人:戈光应,重庆市高级人民法院法官(二审);樊雯龑、雷元亮,重庆市第一中级人民法院法官(一审)

案件点评人:马一德,中国科学院大学知识产权学院院长、中国知识产权法学研究会副会长

02

小米科技有限责任公司与北京某饮品公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

【代理律师】

张剑杰、郑毅

【案例索引】

一审:重庆市第一中级人民法院(2022)渝01民初3284号民事判决

二审:重庆市高级人民法院(2023)渝民终299号民事判决

【基本案情】

小米科技有限责任公司(以下简称小米科技公司)注册了第8228211号“小米”、第8911270号“

”商标,核定使用商品为第9类即手提电话等;后又注册了第10674562号、第25789474号“小米”商标,核定使用商品为第32类。北京某饮品有限公司(以下简称北京某公司)对第25789474号商标提出无效宣告请求,法院最终认定“小米”标识不能在小米可作为原材料使用的商品类别上作为商标使用,该商标的核定使用商品项目最终缩减为制啤酒用蛇麻子汁、水(饮料)、矿泉水配料。小米科技公司第8228211号“小米”、第8911270号“

”商标系驰名商标,具有很高的市场知名度。北京某饮品公司委托天津某公司、某食品公司等生产“小米可乐”饮品,并使用易于误认为是小米科技公司商品或者与小米科技公司存在特定联系的橙白配色、“小米可乐,不负‘小米’之名”“2010年,小米,致敬苹果,2018年,小米致敬可乐”“小米手机,为发烧而生,小米可乐,为发酵而生”等用语宣传被诉侵权商品。

【裁判结果】

重庆市高级人民法院认为,综合考量小米科技公司的多元化商业经营模式、案涉商标知名度及商誉辐射情况和被控侵权产品的产品标识、装潢、广告宣传及营销方式等整体因素,被控侵权标识的使用既易于使相关公众将该被控侵权产品与小米科技公司建立特定联系从而导致市场区分的混淆,也易于使相关公众将该被控侵权标识与小米科技公司的案涉驰名商标建立相当程度的联系,从而不正当利用小米科技公司驰名商标的市场声誉,侵犯了小米科技公司享有的相关案涉注册商标专用权,其使用的广告宣传语、产品及宣传中使用的与小米科技公司近似的橙白配色等,整体上已形成对小米科技公司商誉的攀附,北京某饮品公司的行为构成不正当竞争行为,应承担侵权责任。天津某公司、某食品公司作为委托生产商,未尽合理审查注意义务,应承担相应的侵权责任。

【典型意义】

本案涉及“比例原则”在驰名商标跨类保护中的适用问题。小米科技公司“生态链式”的多元经营模式对于驰名商标的跨类保护提出了新的诉求,有必要契合比例原则对驰名商标进行强化保护。本案裁判除体现了驰名商标保护中秉持的“按需确认”“被动保护”“个案确认”等原则外,更为重要的是考量了驰名商标权利主体的多元经营模式和被控侵权产品在标识、装潢、广告宣传等方面产生了整体联想,并根据侵权者的主观恶意程度,对驰名商标给予更为充分的保护。本案不局限基于核准注册商品种类的联想范围,对强显著性和高知名度的驰名商标实行更大程度跨类保护,对恶意攀附商誉的搭便车行为予以坚决的否定性评价,通过适用比例原则有效维护权利人的合法权益,同时为多元化经营企业的标识权益保护提供了司法指引。

【专家点评】

驰名商标的跨类保护系商标保护的重要组成部分,本案裁判从原告商标的驰名程度、市场显著性力量和多元经营的模式出发,结合被告恶意攀附并对原告商誉“搭便车”的行为本质,给予了原告驰名商标及时、有效和合比例原则的保护与救济,有利于我国市场化、法治化一流营商环境的打造,有利于为我国新科技发展和高价值品牌建设保驾护航,为我国新发展格局的建构和促进高质量发展提供重要的司法保障。

案件承办人:阳路,重庆市高级人民法院法官(二审);徐真,重庆市第一中级人民法院法官(一审)

案件点评人:黄汇,西南政法大学民商法学院教授、国家社科基金重大项目首席专家、《现代法学》副主编

03

北京某网讯科技有限公司与广州某品牌策划有限公司等不正当竞争纠纷案

【代理律师】

牟雪健

【案例索引】

一审:重庆市第一中级人民法院(2022)渝01民初3538号民事判决

【基本案情】

原告北京某网讯科技有限公司(以下简称某网讯公司)提供百度指数和百度推广服务。百度指数系以百度海量网络行为数据为基础的数据分析平台,某网讯公司运用某个关键词在百度的搜索规模、区间段涨跌态势以及相关新闻舆论的变化,以及关注这些词的网民群体的特征、分布等,形成数据分析。百度推广账户是指在百度推广平台上注册的账户,通过该账户可以进行百度搜索推广、百度信息流推广、百度网盟推广等多种广告投放,是企业或个人进行网络广告投放的重要工具,可以帮助广告主实现品牌宣传、产品推广、流量引导等目标。

被告广州某品牌策划有限公司(以下简称广州某公司)、济南某网络科技有限公司(以下简称济南某公司)在某电商平台开设店铺,提供淘宝天猫、京东、拼多多、百度、抖音、微博等推广营销、下拉词营销、指数提升等多项服务。被告接受客户有偿虚假刷百度指数的委托后,通过技术手段将特定搜索关键词在百度指数的数值予以提升。同时,被告从事了利用第三方主体资质注册的百度推广空户的买卖行为。原告认为被告的上述行为破坏了互联网公平的竞争秩序,违反了诚实信用原则和公认的商业道德,构成不正当竞争,要求被告赔偿损失。

【裁判结果】

重庆市第一中级人民法院认为,百度指数无论作为某网讯公司提供的服务,还是为一般公众提供检索查询,均具有鲜明的社会公共利益属性。原告举示的证据足以证明被告在没有获得互联网经营者许可的情况下,故意逃避互联网经营者的监督,通过技术手段使得原告服务器产生了不真实的搜索记录,造成百度搜索引擎算法失准,对原告合法提供的网络服务的正常运行产生妨碍,构成反不正当竞争法第十二条第二款第四项规定的不正当竞争行为。同时,被告提供“百度套户”服务,实际是为他人的违约提供帮助,以达到规避某网讯公司管理的目的,此种通过扰乱正常网络经营活动而获取利益的经营模式,只会增加互联网经营者的监管成本、影响排序模型算法的训练和迭代,对促进互联网技术进步、提高市场经营效益均无益,应当纳入反不正当竞争法予以规制。最终酌情确定被告广州某公司和济南某公司赔偿原告经济损失及合理费用共计150万元。

一审判决后,双方均未上诉。

【典型意义】

本案涉及利用技术手段干扰大数据分析的“刷指数”行为,以及买卖百度推广账户的“套户”行为的法律定性问题。随着人工智能、云计算等技术发展,用户以及用户数据等要素成为互联网经营者盈利的关键,但部分经营者为牟取利益利用新技术手段模拟人工点击方式干扰平台经营者数据分析,损害了健康有序的网络秩序,阻碍了数字经济新模式、新业态的创新发展。本案中,人民法院依法认定“刷指数”行为和将第三方注册后没有使用的空户进行买卖的“套户”行为均认定构成不正当竞争,有利于规范数据竞争行为,依法保护社会公共利益,确立了相关互联网行业普遍认同和遵守的行为规则,有助于营造公平诚信的互联网竞争环境和健康安全的网络环境。

【专家点评】

本案涉及的“刷指数”和“套户”是典型的作弊机制,商户实际上是花钱买到了无法通过正常的经营活动获取的竞争优势,会使其他诚实守信的商户处于不利地位,导致竞争秩序的混乱。“套户”还会导致网络实名制被架空、消费者的知情权无从落实。同时严重损害合法开展的“百度指数”和“百度推广”的吸引力。法律的规定再精细,与层出不穷的社会现象和不断花样翻新的商业模式相比,也会显得概括和抽象。对此,审理本案的法院精准把握《反不正当竞争法》的立法精神,认定提供“刷指数”和“套户”服务构成不正当竞争行为,应当承担相应的赔偿责任。该案的判决对于维护公平竞争秩序、保护合法经营者及消费者利益均具有积极的作用,既落实了法律规定,又实现了良好的社会效果,值得赞许。

案件承办人:杨青青,重庆市第一中级人民法院法官

案件点评人:王迁,华东政法大学教授、校学术委员会副主任委员

自2018年以来,由坤源衡泰律师代理的案件共有13件案例入选。

最新动态

- 荣誉 | 三年四案!坤源衡泰律师代理案件入选“重庆法院年度十大典型案例” 2024-07-26 00:00:00

- 荣誉 | 坤源衡泰荣登2024 ALB China西部地区律所榜单,熊鑫、胡晓菲律师分别荣膺律师新星、客户首选律师 2024-07-19 00:00:00

- 重庆首例 | 坤源衡泰承办案件入选2023年度著作权保护典型案例 2024-04-25 00:00:00

- 五年共13案入选!坤源衡泰承办案件再入选重庆法院2023年知识产权司法保护十大典型案例 2024-04-25 00:00:00

- 五年七案入选!坤源衡泰承办案件再获评最高院50件典型知识产权案例 2024-04-23 00:00:00

- 荣誉 | 坤源衡泰律师代理案件入选云南法院“2023年度知识产权司法保护十大典型案例” 2024-04-22 00:00:00

- 再传佳讯!坤源衡泰律师代理案件入选“重庆法院2023年度刑事审判十大典型案例” 2024-04-08 00:00:00

- 荣誉 | 坤源衡泰律师代理案件入选“重庆法院2023年度民事审判十大典型案例” 2024-03-28 00:00:00

- 荣誉 | 坤源衡泰律师代理案件入选“2023年度四川省法院十大典型案例” 2024-01-23 00:00:00

- 荣誉 | 硕果累累!坤源衡泰律师代理的五件案例入选重庆法院十大反不正当竞争司法保护典型案例 2023-09-15 00:00:00